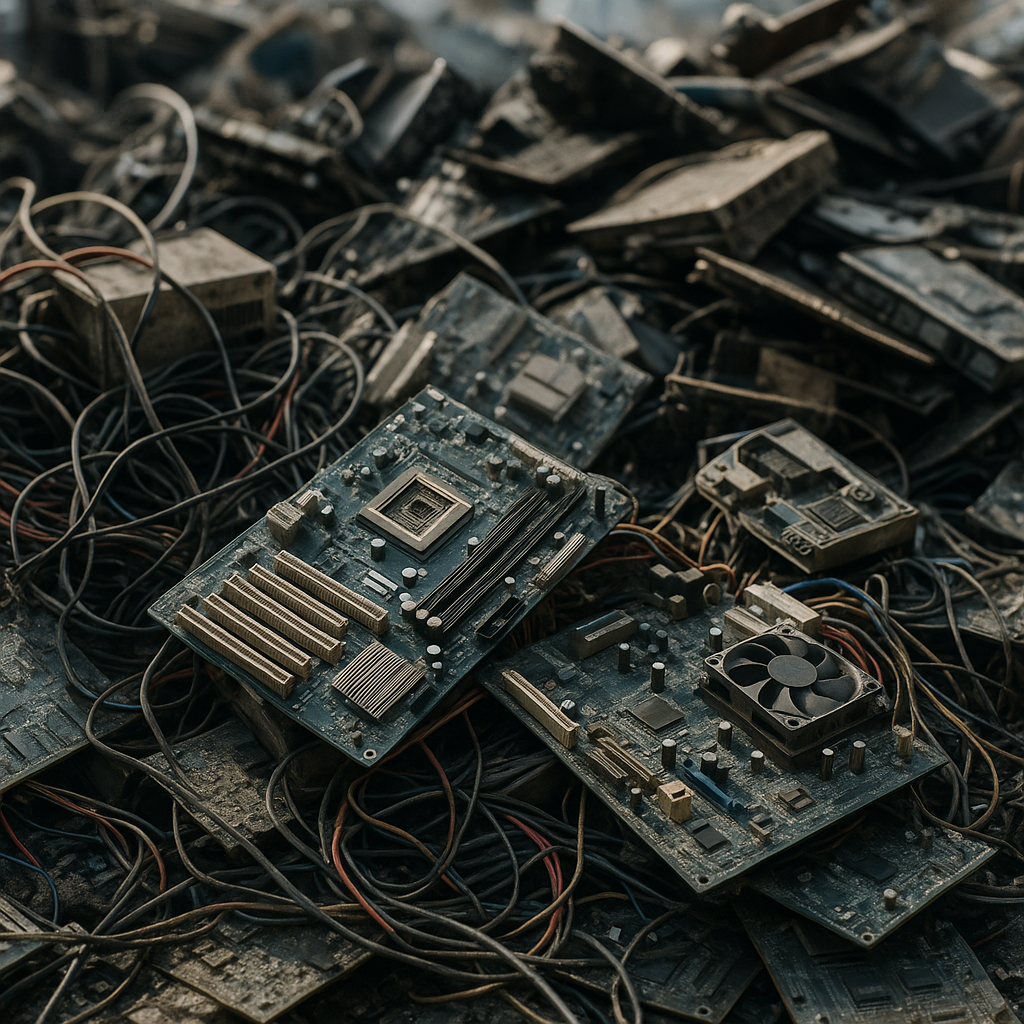

Les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), également appelés D3E, rassemblent un large éventail d’appareils en fin de vie fonctionnant avec de l’électricité. Il s’agit, par exemple, de dispositifs ménagers aussi bien que professionnels. Ces équipements, une fois hors d’usage, représentent une source potentielle de pollution mais aussi de récupération de matériaux. Beaucoup se posent la question : pourquoi faut-il porter une attention particulière à ces déchets, et où peut-on déposer ces vieux équipements ? Cela mérite un éclairage, car il ne s’agit pas d’un simple tri de déchets ordinaires.

Pourquoi est-il nécessaire de les gérer ?

On retrouve dans les DEEE de nombreuses substances à la fois dangereuses et qui peuvent être exploitées. Le plomb, le mercure ou d’autres éléments, une fois rejetés dans la nature, contaminent sols et rivières pour longtemps. Cela semble anodin au premier abord, et pourtant, il suffit d’un seul équipement mal traité pour entraîner des conséquences persistantes. En parallèle, la présence de certains métaux rares joue un grand rôle dans les filières industrielles, car leur extraction, bien plus polluante, peut être évitée grâce au recyclage.

Le traitement approprié des déchets électriques constitue donc une réponse efficace pour limiter les effets négatifs sur l’environnement tout en mettant à disposition des matières valorisables. Néanmoins, de nombreux particuliers ignorent encore qu’un simple appareil stocké dans un garage est voué à finir comme un polluant s’il n’est pas pris en charge par une plateforme spécialisée.

Chacun, en s’informant sur la destination de ses appareils, influence positivement cette chaîne de récupération. La sensibilisation, couplée à des initiatives comme celles de e-dechets.com, renforce la capacité de la société à gérer ces appareils de manière efficace.

Comment identifier les DEEE ?

La règle est relativement simple : tout objet qui fonctionne via une source électrique, soit sur secteur, à pile, batterie ou énergie solaire, entre dans cette classification. L’ordinateur portable sur le bureau y figure, comme le vieux grille-pain qui traîne au fond d’un placard. Il n’est pas rare de se tromper : certains équipements sont parfois mis avec les ordures ménagères par manque d’informations, erreur encore trop courante.

Un bon réflexe consiste à vérifier la présence de circuits imprimés – c’est l’indicateur le plus évident. Si un doute subsiste, mieux vaut demander conseil auprès d’une structure reconnue, car mettre au rebut un équipement électrique dans le mauvais bac peut engendrer des troubles difficilement réversibles.

Les différents types de DEEE

Les DEEE appartiennent à divers groupes bien définis :

- Grand électroménager : réfrigérateurs, machines à laver, fours électriques.

- Petit électroménager : aspirateurs, grille-pain, bouilloires.

- Équipements informatiques et télécommunications : téléphones, tablettes, imprimantes.

Certains équipements à usage professionnel y sont également compris – pensons aux outils médicaux ou industriels. Dans ces cas, leur élimination nécessite des méthodes différentes, souvent plus strictes, compte tenu du risque accru pour l’environnement.

Comment se déroule le recyclage des DEEE ?

La gestion des DEEE s’est structurée ces dernières années en France. Désormais, plusieurs dispositifs existent pour favoriser le dépôt et le traitement. Parlons concrètement :

- Récupération en magasin : de plus en plus d’enseignes proposent de reprendre gratuitement l’ancien appareil lors de l’achat d’un neuf.

- Déchèteries et centres de tri : il y a souvent un espace dédié pour déposer ordinateurs, petits appareils ou ampoules… Ces lieux s’assurent que chaque élément sera ensuite dispatché dans la bonne filière.

- Structures associatives : celles-ci sélectionnent parfois les appareils réparable pour leur donner une deuxième vie après remise en état.

Les risques liés à la mauvaise gestion des DEEE

Un appareil jeté n’importe où expose l’écosystème à de véritables dangers : les composants toxiques s’infiltrent dans le sol, contaminant parfois la nappe phréatique et donc l’eau potable. Un simple acte de négligence peut ainsi affecter durablement une communauté locale. Trop souvent, des consignes claires existent sur les appareils, mais elles sont ignorées ou mal interprétées.

Il s’agit là d’une responsabilité collective. Mal gérer ces déchets nuit à la transition écologique et pénalise des générations futures, alors que des solutions simples existent, accessibles à tous sans effort démesuré.

Les cadres réglementaires existants

Depuis plusieurs années, une directive européenne encadre strictement la collecte, puis le traitement, via des filières reconnues. Ainsi, les fabricants assument une part financière dans le recyclage de leurs produits et développent, par obligation règlementaire, des solutions favorisant la limitation des pollutions. Ce cadre permet une traçabilité claire et protège la population contre certaines pratiques dangereuses vues dans d’autres parties du monde.

Préserver, réparer et réutiliser

Réparer, réutiliser, voilà des gestes désormais inscrits dans l’esprit de nombreux Français. Un téléphone peut encore servir grâce à un simple changement de batterie, un ordinateur peut être reconditionné pour une école ou une association. La logique du “tout jeter” perd du terrain, et il n’est pas rare de trouver des ateliers de réparation ou des collectes solidaires dans les quartiers. Résultat, les taux de récupération s’envolent progressivement.